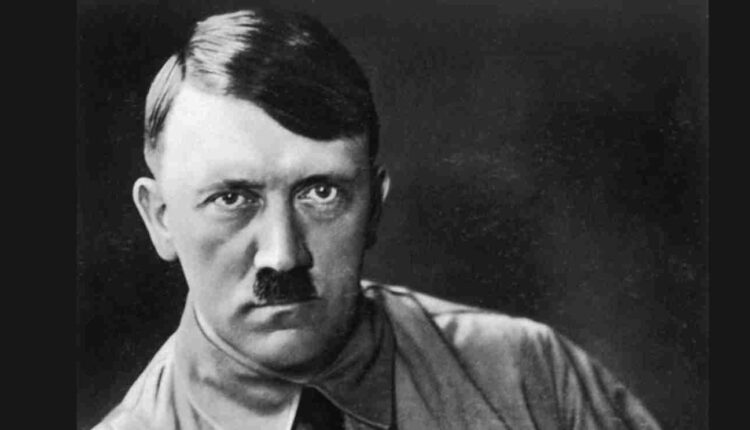

30 avril 1945: Adolf Hitler se suicide, la fin d’un régime et une vague de suicides en Allemagne

Le 30 avril 1945, Adolf Hitler met fin à ses jours dans son bunker de la chancellerie du Reich à Berlin, aux côtés de sa compagne Eva Braun, qu’il avait épousée la veille. Ce suicide marque la fin du Troisième Reich et s’inscrit dans un contexte d’effondrement total du régime nazi, alors que les troupes soviétiques s’approchent de la capitale allemande.

Trois jours plus tard, la presse française annonce officiellement la mort du Führer, relayant les informations de la radio allemande qui prétend qu’il est « tombé à son poste de commandement », combattant jusqu’au bout. En réalité, conscient de la défaite imminente, Hitler choisit la mort pour échapper à la capture et à l’humiliation, comme l’explique l’historien Jean Lopez.

Réfugié dans son bunker à huit mètres sous terre, Hitler donne ses dernières instructions et reste enfermé dans un monde de plus en plus déconnecté de la réalité. Le 30 janvier 1945, il avait prononcé un dernier discours radiodiffusé dans une atmosphère lugubre, incitant à la résistance alors que l’armée allemande, en pleine débandade, accumule les désertions.

Durant les dernières semaines du conflit, l’Allemagne s’enfonce dans le chaos. Les bombardements intensifs alliés et les combats meurtriers coûtent la vie à 1,4 million de soldats allemands entre janvier et mai 1945. Dans les villes en ruine, la population civile tente de fuir ou de survivre, tandis que certains dignitaires nazis cherchent des issues, à l’instar de Göring ou Himmler.

La terreur culmine dans les derniers jours : Joseph Goebbels et sa femme Magda rejoignent Hitler dans le bunker avec leurs six enfants, qu’ils feront tuer avant de se suicider eux-mêmes. Le couple Goebbels suit ainsi l’exemple du Führer, dont le cadavre et celui d’Eva Braun sont brûlés pour éviter toute profanation, à l’image de celle infligée à Mussolini.

Mais le drame dépasse les murs du bunker. L’effondrement du régime s’accompagne d’une vague de suicides à travers l’Allemagne. À Demmin, entre le 30 avril et le 4 mai 1945, entre 500 et 1 000 habitants se donnent la mort. Pour certains, abandonnés par les autorités nazies et confrontés à l’arrivée de l’Armée rouge, il n’existe plus d’alternative à la mort.

Selon l’historien Emmanuel Droit, ces suicides relèvent davantage d’un épuisement psychique que d’un fanatisme idéologique. À l’échelle nationale, 20 000 personnes mettent fin à leurs jours durant cette période, dans un climat d’anéantissement et de terreur.

Aujourd’hui encore, ces événements restent sensibles. L’extrême droite allemande tente parfois de détourner la mémoire collective en commémorant ces morts civiles à égalité avec les victimes du nazisme. Pour Emmanuel Droit, il est crucial de rappeler que cette « chorégraphie d’autodestruction » orchestrée par Hitler n’est pas exempte de responsabilité, et qu’elle symbolise la dernière violence infligée par le régime à son propre peuple.